Les accusations de « comportements inappropriés » de Trump contre les femmes sont bien connues, et loin d’être derrière lui. Une partie des femmes américaines s’étaient mobilisées contre lui pendant la campagne. Mais à l’heure où la loi fiscale des Républicains est en train d’être votée, et sans doute acceptée dans ses grandes lignes, il apparaît que le président poursuit des pratiques de maltraitance des femmes dans un autre domaine : celui de l’économie. Les recherches de Mariko Chang sur les inégalités de patrimoine entre hommes et femmes valent la peine d’être regardées de près, en ce qu’elles montrent la façon dont non seulement l’organisation du travail mais aussi la politique fiscale et la faiblesse des prestations sociales contribuent à ce que les femmes soient moins riches que les hommes.

Les inégalités de revenu sont importantes aux USA : pour un dollar gagné par un homme, une femme ne gagne que 77,8 cents. Mais l’écart est encore plus spectaculaire pour le patrimoine. Il est très difficile de distinguer les richesses individuelles au sein des couples car les statistiques sont essentiellement établies pour les foyer et ce n’est que par approximation que l’on peut déduire les patrimoines réciproques de l’homme et de la femme dans les couples, même si Chang consacre un chapitre à montrer les arrangements, et la façon dont les hommes ont tendance à prendre en charge les grandes décisions. C’est pour cette raison que l’essentiel des chiffres fournis dans l’ouvrage concernent les personnes non mariées. Et l’écart entre homme et femme est faramineux : les femmes célibataires possèdent 36 % de la richesse des hommes célibataires (pour le dire autrement, quand les hommes ont 1 dollar, les femmes ont 36 cents). Ces écarts sont vrais à tout âge, en proportion ils diminuent avec l’âge, mais augmentent en valeur absolue. Et plus le revenu est élevé, plus la différence est forte en valeur absolue : lorsque les personnes gagnent moins de 20 000 dollars par an, la différence est de 240 dollars, lorsqu’elles gagnent plus de 80 000, elle est de 210 000 dollars.

Comment l’expliquer ? D’abord par les différences de revenu : même si les femmes remontent la pente de ce côté-là, en particulier les femmes de moins de 25 ans, qui gagnent 95 % du salaire des hommes, l’écart reste, ce qui signifie que les hommes ont un surplus qu’ils peuvent faire fructifier. Toutefois, cette explication trouve sa limite dans le fait qu’à revenu égal, le patrimoine masculin se constitue plus vite que celui des femmes. Un facteur essentiel, qui revient de nombreuses fois dans le livre est le fait que les femmes sont mères, et que parmi ces femmes célibataires, nombreuses sont celles qui ont des enfants à charge, ce qui réduit d’autant leurs marges pour constituer un patrimoine. Mais là où les données étudiées par Chang sont les plus originales est qu’elle regarde la structure des revenus, pour expliquer pourquoi les hommes prennent ce qu’elle appelle le « wealth elevator », quand les femmes prennent l’escalier.

Pour la sociologie de l’argent, une telle approche est très importante, car si à la suite de Zelizer de nombreux travaux ont montré l’intrication de l’argent et de la famille, il s’agit ici de réfléchir à la dimension politique et sociale de la question. Comment dans le marché du travail, dans les politiques fiscales, dans la redistribution, l’organisation et les conceptions de la famille, produisent-elles des différences économiques ?

Trois domaines sont essentiels. D’abord celui des « fringe benefits », terme que les Américains utilisent beaucoup et qui est difficilement traduisible en Français et qui désigne les surplus au salaire versés à la discrétion des employeurs (charge sociale recouvre mal le terme, car les fringe benefits n’ont rien d’obligatoire et ne sont pas versés à l’Etat). Cela comprend les assurances santé et les versements sur les fonds de pension mais aussi par exemple la possibilité de prendre des jours de congé pour enfants malade. Tous les secteurs d’emploi ne sont pas aussi généreux, en particulier l’industrie (plus masculine), avec ses syndicats, offre de meilleures conditions. En outre, les employés à temps partiel sont souvent exclus de ces conventions. Les femmes étant plus souvent, en particulier pour les enfants, dans cette situation, elles se trouvent défavorisées de ce côté là, ce qui a des effets sur leur richesse à court et à long terme. Le deuxième domaine, qui pousse dans la même direction que le premier, est celui des déductions fiscales. L’Etat américain offre de généreuses déductions à deux catégories de dépenses : les intérêts d’emprunt immobilier et les versements sur les plans de retraite. Les hommes en sont davantage bénéficiaires. Pour les emprunts immobiliers, cela s’explique de deux façons : d’abord les hommes ont des maisons plus grandes, des emprunts plus chers, donc plus d’intérêts à déduire. Ensuite les hommes ont de meilleurs revenus, donc bénéficient plus des déductions. Christopher Howard, dans The Hidden Welfare State a calculé qu’en 1995, l’Etat américain a dépensé 69,4 milliards en subventions pour les pensions

outre, les employés à temps partiel sont souvent exclus de ces conventions. Les femmes étant plus souvent, en particulier pour les enfants, dans cette situation, elles se trouvent défavorisées de ce côté là, ce qui a des effets sur leur richesse à court et à long terme. Le deuxième domaine, qui pousse dans la même direction que le premier, est celui des déductions fiscales. L’Etat américain offre de généreuses déductions à deux catégories de dépenses : les intérêts d’emprunt immobilier et les versements sur les plans de retraite. Les hommes en sont davantage bénéficiaires. Pour les emprunts immobiliers, cela s’explique de deux façons : d’abord les hommes ont des maisons plus grandes, des emprunts plus chers, donc plus d’intérêts à déduire. Ensuite les hommes ont de meilleurs revenus, donc bénéficient plus des déductions. Christopher Howard, dans The Hidden Welfare State a calculé qu’en 1995, l’Etat américain a dépensé 69,4 milliards en subventions pour les pensions  plans et 53,5 pour les intérêts d’emprunts immobiliers, contre 26,6 milliards pour les food stamps et 17,3 pour les familles avec enfants. En moyenne les hommes bénéficient davantage des deux premiers et les femmes des deux seconds. Enfin, le troisième domaine où se creuse l’écart est celui des prestations sociales. Elles existent aux USA contrairement à ce que l’on peut croire parfois, il y a notamment une retraite de la sécurité sociale, qui nécessite d’avoir 35 années pleines, et des assurances chômages. Là encore, davantage d’emplois à temps partiel et les arrêts pour les maternités désavantagent les femmes.

plans et 53,5 pour les intérêts d’emprunts immobiliers, contre 26,6 milliards pour les food stamps et 17,3 pour les familles avec enfants. En moyenne les hommes bénéficient davantage des deux premiers et les femmes des deux seconds. Enfin, le troisième domaine où se creuse l’écart est celui des prestations sociales. Elles existent aux USA contrairement à ce que l’on peut croire parfois, il y a notamment une retraite de la sécurité sociale, qui nécessite d’avoir 35 années pleines, et des assurances chômages. Là encore, davantage d’emplois à temps partiel et les arrêts pour les maternités désavantagent les femmes.

L’auteur regarde aussi du côté des dettes : l’endettement américain a explosé ces dernières décennies, mais il y a dettes et dettes. Les dettes d’emprunt immobilier construisent un patrimoine, à situation économique égale toutefois, les femmes ont des crédits plus chers, elles ont 32% de chances de plus que les hommes d’avoir un crédit immobilier subprime, et les chiffres s’envolent si l’on observe les crédits reçus par les femmes noires ou hispaniques. Quant aux dettes de consommation, et particulièrement celles prisent sur les cartes de crédit, elles sont très chères et appauvrissent le foyer plutôt qu’elles ne constituent un investissement. Les femmes en souscrivent davantage. Et là c’est moins de richesse qu’il est question que de pauvreté, car, c’est une évidence, si les femmes sont moins riches, elles sont plus souvent pauvres, ce que Chang appelle “wealth poor”, c’est-à-dire sans aucun patrimoine ou avec des dettes supérieures aux possessions.

Enfin, le livre décrit la « motherhood wealth tax », et montre que les femmes perdent de l’argent quand elles deviennent mères, qu’elles quittent le marché du travail ou y restent. Si elles y restent, l’écart avec les salaires des hommes augmente de 4 % au premier enfant, de 12 % pour chacun des suivants, alors que les hommes voient au contraire un « bonus » de 9 % en moyenne pour la naissance d’un enfant. Cela s’expliquerait par les stéréotypes selon lesquelles une mère ne peut se consacrer pleinement à son travail quant un père au contraire, devant faire vivre sa famille, sera un employé parfait. En cas de divorce, les femmes, qui pour certaines avaient arrêté de travailler, se rendent compte de leur situation économiquement défavorable. Et pour l’ensemble, l’argent accumulé sur les fonds de pension, qui sera la source des revenus à la retraite sont moins élevés que ceux des hommes.

La France connaît des phénomènes similaires, simplement les écarts sont moins forts (l’INED estime que l’écart de patrimoine entre hommes et femmes est de 15 %, voire le tableau ci-dessus). Toutefois, comme aux USA, la conception de la famille où l’homme gagne le pain quand la femme reste à la maison, infuse les politiques économiques et sociales. Ou plutôt, comme aux USA, des politiques qui ne sont pas pensées comme liées au genre (des politiques qui défiscalisent tel investissement ou établissent des montants de transferts sociaux), le sont en réalité du fait d’une plus grande pauvreté des femmes, qui ont de plus faibles revenus du travail et plus de charges d’enfants. Les retraites des femmes sont plus faibles, pour les mêmes raisons qu’aux USA : moins d’années de cotisations, des interruptions pour les enfants, et un niveau général de cotisation plus faibles. Le seul domaine qui est moins spectaculairement défavorable est celui de l’assurance santé, mais il faudrait voir en détail ce qu’il en est. Des comparaisons terme à terme seraient intéressantes pour comprendre quels mécanismes font que l’écart est plus faible en France, on peut notamment penser à l’inégalité extrême que constitue l’accès ou non aux fringe benefits. Ne pas en avoir aux USA signifie n’avoir aucun filet de sécurité en cas de problème (ne serait-ce que le droit de s’absenter pour un enfant malade), et cela a un effet considérable sur la possibilité ou non de pouvoir stabiliser sa vie et épargner.

La France connaît des phénomènes similaires, simplement les écarts sont moins forts (l’INED estime que l’écart de patrimoine entre hommes et femmes est de 15 %, voire le tableau ci-dessus). Toutefois, comme aux USA, la conception de la famille où l’homme gagne le pain quand la femme reste à la maison, infuse les politiques économiques et sociales. Ou plutôt, comme aux USA, des politiques qui ne sont pas pensées comme liées au genre (des politiques qui défiscalisent tel investissement ou établissent des montants de transferts sociaux), le sont en réalité du fait d’une plus grande pauvreté des femmes, qui ont de plus faibles revenus du travail et plus de charges d’enfants. Les retraites des femmes sont plus faibles, pour les mêmes raisons qu’aux USA : moins d’années de cotisations, des interruptions pour les enfants, et un niveau général de cotisation plus faibles. Le seul domaine qui est moins spectaculairement défavorable est celui de l’assurance santé, mais il faudrait voir en détail ce qu’il en est. Des comparaisons terme à terme seraient intéressantes pour comprendre quels mécanismes font que l’écart est plus faible en France, on peut notamment penser à l’inégalité extrême que constitue l’accès ou non aux fringe benefits. Ne pas en avoir aux USA signifie n’avoir aucun filet de sécurité en cas de problème (ne serait-ce que le droit de s’absenter pour un enfant malade), et cela a un effet considérable sur la possibilité ou non de pouvoir stabiliser sa vie et épargner.

Pour revenir à la réforme fiscale en cours, l’intérêt de la lire au prisme du genre est qu’en privilégiant ceux qui sont déjà dans la course, elle privilégie les hommes. Et privilégier les hommes, souligne Mariko Chang, c’est défavoriser les foyers féminins, où sont plus souvent élevés les enfants, c’est donc accentuer la transmission de la pauvreté.

L’éditorial d’hier du NY Times

L’éditorial d’hier du NY Times que l’idée que la finance « n’a pas de visage », ou que le capital des entreprises n’est contrôlé par personne, seulement par les marchés, ne tient pas vraiment. Il y a bien des individus dont la richesse est telle qu’elle influence le fonctionnement de l’économie, et les gouvernants veulent prendre soin de ces familles-là. Là aussi, on a des formes de retour aux premiers âges du capitalisme. Aux Etats-Unis, la taxation de l’héritage, qui a pu être très élevée, car l’héritage est perçu comme orthogonal aux valeurs du rêve américain où la course à la réussite serait rejouée à chaque génération, a été considérablement amoindrie ces dernières années. Ainsi, pour commencer à payer le premier dollar d’impôt, il faut que l’héritage dépasse 5,5 millions de dollars. La réforme actuelle vise à faire passer ce seuil à 11 millions de dollars. Le niveau de taxation a lui aussi diminué.

que l’idée que la finance « n’a pas de visage », ou que le capital des entreprises n’est contrôlé par personne, seulement par les marchés, ne tient pas vraiment. Il y a bien des individus dont la richesse est telle qu’elle influence le fonctionnement de l’économie, et les gouvernants veulent prendre soin de ces familles-là. Là aussi, on a des formes de retour aux premiers âges du capitalisme. Aux Etats-Unis, la taxation de l’héritage, qui a pu être très élevée, car l’héritage est perçu comme orthogonal aux valeurs du rêve américain où la course à la réussite serait rejouée à chaque génération, a été considérablement amoindrie ces dernières années. Ainsi, pour commencer à payer le premier dollar d’impôt, il faut que l’héritage dépasse 5,5 millions de dollars. La réforme actuelle vise à faire passer ce seuil à 11 millions de dollars. Le niveau de taxation a lui aussi diminué. pulaire, car touchant peu de monde, et cohérente avec la vision méritocratique du pays. Cette taxation de la richesse était portée par les Etats ruraux, qui en revanche luttaient contre la mise en place d’impôts sur les biens, expliquant que les taux de TVA soient toujours très faibles aux Etats-Unis. En revanche, en France, la taxation de la richesse a été vue comme une ingérence autocratique de l’Etat central, et les impôts se sont davantage centrés sur la taxation de la consommation (notamment car la France, comme l’Europe était à cette époque importatrice de matières premières agricoles, alors que les USA connaissaient la surproduction). Monica Prasad explique ainsi que lorsque dans les années 1970 les impôts ont été décriés, et que les taux d’impôts sur le revenu ont chuté (voir le graphique de Piketty), l’Etat n’a pu se tourner vers d’autres ressources, il s’est appauvri, a augmenté sa dette et baissé la protection qu’il apportait aux citoyens. Alors que l’Etat français a lui maintenu des taux de TVA élevés, impôt moins visible et bien moins discuté en France.

pulaire, car touchant peu de monde, et cohérente avec la vision méritocratique du pays. Cette taxation de la richesse était portée par les Etats ruraux, qui en revanche luttaient contre la mise en place d’impôts sur les biens, expliquant que les taux de TVA soient toujours très faibles aux Etats-Unis. En revanche, en France, la taxation de la richesse a été vue comme une ingérence autocratique de l’Etat central, et les impôts se sont davantage centrés sur la taxation de la consommation (notamment car la France, comme l’Europe était à cette époque importatrice de matières premières agricoles, alors que les USA connaissaient la surproduction). Monica Prasad explique ainsi que lorsque dans les années 1970 les impôts ont été décriés, et que les taux d’impôts sur le revenu ont chuté (voir le graphique de Piketty), l’Etat n’a pu se tourner vers d’autres ressources, il s’est appauvri, a augmenté sa dette et baissé la protection qu’il apportait aux citoyens. Alors que l’Etat français a lui maintenu des taux de TVA élevés, impôt moins visible et bien moins discuté en France.

résultats de son enquête auprès de « Wealthy New Yorkers », qu’elle a interrogés sur leurs façons de gérer leur argent, et leur culpabilité.

résultats de son enquête auprès de « Wealthy New Yorkers », qu’elle a interrogés sur leurs façons de gérer leur argent, et leur culpabilité. e résultat d’un talent particulier ou d’une vie professionnelle réussie. L’auteure considère que le mouvement « Occupy Wall Street », puis le livre de Piketty – que beaucoup de ses interviewés ont sans doute dans leur bibliothèque – ont conduit à une vision négative des plus riches, et se demande comment ses interlocuteurs affrontent cette critique. A New York, la plupart – mais pas tous – de ses interviewés sont démocrates, ce qui augmente leurs contradictions personnelles. Ils vivent aussi dans l’une des villes les plus inégalitaires du pays, où les prix des logements sont stratosphériques, envoient leurs enfants dans des écoles maternelles dont les tarifs sont équivalents à ceux des universités d’élite, et suppriment les étiquettes sur ce qu’ils achètent pour que leur femme de ménage ne voit pas que leurs baguettes coûtent 6 dollars.

e résultat d’un talent particulier ou d’une vie professionnelle réussie. L’auteure considère que le mouvement « Occupy Wall Street », puis le livre de Piketty – que beaucoup de ses interviewés ont sans doute dans leur bibliothèque – ont conduit à une vision négative des plus riches, et se demande comment ses interlocuteurs affrontent cette critique. A New York, la plupart – mais pas tous – de ses interviewés sont démocrates, ce qui augmente leurs contradictions personnelles. Ils vivent aussi dans l’une des villes les plus inégalitaires du pays, où les prix des logements sont stratosphériques, envoient leurs enfants dans des écoles maternelles dont les tarifs sont équivalents à ceux des universités d’élite, et suppriment les étiquettes sur ce qu’ils achètent pour que leur femme de ménage ne voit pas que leurs baguettes coûtent 6 dollars.

plus à l’aise avec leurs privilèges. A partir de ces interviews, elle dessine la façon dont ces personnes se décrivent comme des « gens biens ».

plus à l’aise avec leurs privilèges. A partir de ces interviews, elle dessine la façon dont ces personnes se décrivent comme des « gens biens ».

ela, toutefois, les entreprises ont des classes de consommateurs et ne leur proposent pas à tous les mêmes services. Les plus fortunés ont des services gratuits. Georg Simmel l’avait déjà dit en 1900 : la richesse rend la vie plus confortable pas seulement parce que l’on peut acquérir plus de biens, mais aussi parce que les riches sont traités avec déférence et reçoivent bien plus de cadeaux que les autres.

ela, toutefois, les entreprises ont des classes de consommateurs et ne leur proposent pas à tous les mêmes services. Les plus fortunés ont des services gratuits. Georg Simmel l’avait déjà dit en 1900 : la richesse rend la vie plus confortable pas seulement parce que l’on peut acquérir plus de biens, mais aussi parce que les riches sont traités avec déférence et reçoivent bien plus de cadeaux que les autres.

d’un haut patrimoine. La limite dans le monde de la finance pour être un HNWI est d’avoir 1 million de dollars d’actifs à investir – donc, hors actifs immobiliers. Mais nous savons que le monde des hauts patrimoines est à la fois concentré (peu de personnes en détiennent une part gigantesque) et dispersé, c’est-à-dire que les plus fortunés des détenteurs de haut patrimoine possèdent plus de 1000 fois ce qu’ont les moins fortunés des plus riches (j’espère que c’est clair. Je mets un graphique pour illustrer). Pour rendre la catégorie HNWI plus opérante, les financiers ont donc inventé une sous(ou plutôt sur)-catégorie : celle des UHNWI, les Ultra-High-Net-Worth-Individuals, qui ont au minimum 30 millions d’euros à placer. Ils sont un peu moins de 180 000 sur Terre, quand les millionnaires sont environ 18 millions.

d’un haut patrimoine. La limite dans le monde de la finance pour être un HNWI est d’avoir 1 million de dollars d’actifs à investir – donc, hors actifs immobiliers. Mais nous savons que le monde des hauts patrimoines est à la fois concentré (peu de personnes en détiennent une part gigantesque) et dispersé, c’est-à-dire que les plus fortunés des détenteurs de haut patrimoine possèdent plus de 1000 fois ce qu’ont les moins fortunés des plus riches (j’espère que c’est clair. Je mets un graphique pour illustrer). Pour rendre la catégorie HNWI plus opérante, les financiers ont donc inventé une sous(ou plutôt sur)-catégorie : celle des UHNWI, les Ultra-High-Net-Worth-Individuals, qui ont au minimum 30 millions d’euros à placer. Ils sont un peu moins de 180 000 sur Terre, quand les millionnaires sont environ 18 millions.

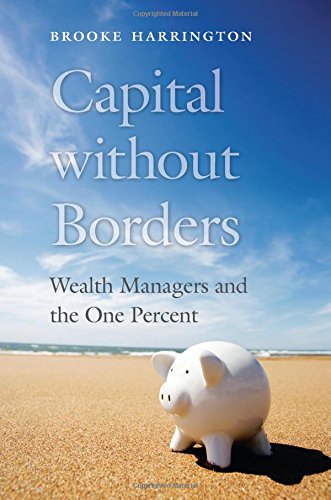

interroger dans 18 pays, dont nombre de paradis fiscaux, et qui lui ont raconté comment ils mettent l’argent des ultra-riches à l’abri. Elle explique que les plus riches cherchent à se protéger de trois risques : la fiscalité, leurs créanciers et la dilapidation par des membres de la famille (enfant dépensier ou divorce coûteux). Il faut y ajouter les risques de spoliation et de corruption dans les pays où comme le note avec ironie l’auteure, les richesses y ont précisément été construites en ne respectant aucune règle, mais il faut ensuite les en protéger.

interroger dans 18 pays, dont nombre de paradis fiscaux, et qui lui ont raconté comment ils mettent l’argent des ultra-riches à l’abri. Elle explique que les plus riches cherchent à se protéger de trois risques : la fiscalité, leurs créanciers et la dilapidation par des membres de la famille (enfant dépensier ou divorce coûteux). Il faut y ajouter les risques de spoliation et de corruption dans les pays où comme le note avec ironie l’auteure, les richesses y ont précisément été construites en ne respectant aucune règle, mais il faut ensuite les en protéger. on « d’attirer les capitaux », c’est-à-dire le plus souvent, sur la meilleure façon de diminuer voire d’abolir toute fiscalité. Cela se fait au détriment des habitants de ces pays – les seuls à continuer à payer des impôts – y compris dans les paradis fiscaux, où les Etats ne prélèvent quasiment plus aucune taxe sur les capitaux qui y circulent, et comme ailleurs diminuent les prestations sociales et les investissements publics. Comme le dit l’un des gestionnaires interrogés : ce sont les immobiles qui paient pour la mobilité des capitaux. Pour Harrington, lutter contre ces fuites de capitaux ne se fera qu’en s’intéressant à ces intermédiaires que sont les gestionnaires de fortune, pour les pousser à utiliser leurs compétences non à disperser les fortunes pour les rendre inatteignables, mais à les réintègrer dans l’économie et les circuits d’argent nationaux, y compris ceux de la fiscalité.

on « d’attirer les capitaux », c’est-à-dire le plus souvent, sur la meilleure façon de diminuer voire d’abolir toute fiscalité. Cela se fait au détriment des habitants de ces pays – les seuls à continuer à payer des impôts – y compris dans les paradis fiscaux, où les Etats ne prélèvent quasiment plus aucune taxe sur les capitaux qui y circulent, et comme ailleurs diminuent les prestations sociales et les investissements publics. Comme le dit l’un des gestionnaires interrogés : ce sont les immobiles qui paient pour la mobilité des capitaux. Pour Harrington, lutter contre ces fuites de capitaux ne se fera qu’en s’intéressant à ces intermédiaires que sont les gestionnaires de fortune, pour les pousser à utiliser leurs compétences non à disperser les fortunes pour les rendre inatteignables, mais à les réintègrer dans l’économie et les circuits d’argent nationaux, y compris ceux de la fiscalité. Ce monde de la très grande richesse est en train de devenir un sujet d’intérêt pour la sociologie, qui longtemps a plutôt été vue comme une discipline s’intéressant aux plus pauvres. C’est une des preuves du sentiment généralisé que l’enrichissement sans fin d’une infime partie de la population mondiale, qui ne s’est pas arrêté en 2008, bien au contraire, provoque l’appauvrissement de tous les autres, et est au cœur de l’organisation des sociétés contemporaines et sans doute futures.

Ce monde de la très grande richesse est en train de devenir un sujet d’intérêt pour la sociologie, qui longtemps a plutôt été vue comme une discipline s’intéressant aux plus pauvres. C’est une des preuves du sentiment généralisé que l’enrichissement sans fin d’une infime partie de la population mondiale, qui ne s’est pas arrêté en 2008, bien au contraire, provoque l’appauvrissement de tous les autres, et est au cœur de l’organisation des sociétés contemporaines et sans doute futures. Si l’on considère que les sujets traités par les journaux reflètent les centres d’intérêt des habitants d’un pays – c’est un débat, Pierre Bourdieu considérait que le processus inverse est en général à l’œuvre, mais pour ce blog, nous allons faire comme si – ces pages sont extrêmement précieuses. Les sujets sont multiples mais les plus fréquents sont les dettes et les moyens de les réduire, le financement des études, les retraites et les choix d’investissement (ce dernier sujet recoupant les trois autres en réalité). D’autres articles présentent la situation sociale des plus âgés, des portraits de retraités obligés pour survivre d’occuper des emplois payés au salaire minimum à 80 ans passés. Mais il y est aussi parfois question de la vie financière des très riches – ce qui me fait penser aux présentations admiratives de voitures de luxe dans les magazines automobiles.

Si l’on considère que les sujets traités par les journaux reflètent les centres d’intérêt des habitants d’un pays – c’est un débat, Pierre Bourdieu considérait que le processus inverse est en général à l’œuvre, mais pour ce blog, nous allons faire comme si – ces pages sont extrêmement précieuses. Les sujets sont multiples mais les plus fréquents sont les dettes et les moyens de les réduire, le financement des études, les retraites et les choix d’investissement (ce dernier sujet recoupant les trois autres en réalité). D’autres articles présentent la situation sociale des plus âgés, des portraits de retraités obligés pour survivre d’occuper des emplois payés au salaire minimum à 80 ans passés. Mais il y est aussi parfois question de la vie financière des très riches – ce qui me fait penser aux présentations admiratives de voitures de luxe dans les magazines automobiles. dont les étudiants et leurs familles y font face (une photo de la bibliothèque de Middlebury, puisque je parle d’universités). Des reportages sont consacrés aux calculs des familles : choisir telle université plus prestigieuse mais qui coûte davantage ou celle-ci plus économique mais peut-être moins bonne pour l’avenir ? Emprunter ou économiser ? Comment calculer les bourses auxquelles l’étudiant peut prétendre (sujet éminemment complexe, chaque université et chaque Etat a des modalités de calcul différentes) ? Comment les étudiants vivent-ils le fait de faire peser sur leurs familles de telles contraintes financières ? Un autre sujet est celui de la pauvreté des étudiants, et enfin la question des dettes contractées pendant les études revient très régulièrement.

dont les étudiants et leurs familles y font face (une photo de la bibliothèque de Middlebury, puisque je parle d’universités). Des reportages sont consacrés aux calculs des familles : choisir telle université plus prestigieuse mais qui coûte davantage ou celle-ci plus économique mais peut-être moins bonne pour l’avenir ? Emprunter ou économiser ? Comment calculer les bourses auxquelles l’étudiant peut prétendre (sujet éminemment complexe, chaque université et chaque Etat a des modalités de calcul différentes) ? Comment les étudiants vivent-ils le fait de faire peser sur leurs familles de telles contraintes financières ? Un autre sujet est celui de la pauvreté des étudiants, et enfin la question des dettes contractées pendant les études revient très régulièrement.

travers un accès de tous à la consommation. Voir par exemple sur le sujet A Consumers’ Republic de Lizabeth Cohen. Pour le dire très vite, si en France les catégories sociales se définissent surtout par la place dans la structure de la production, aux Etats-Unis le niveau social se définit également par la place dans la structure de consommation.

travers un accès de tous à la consommation. Voir par exemple sur le sujet A Consumers’ Republic de Lizabeth Cohen. Pour le dire très vite, si en France les catégories sociales se définissent surtout par la place dans la structure de la production, aux Etats-Unis le niveau social se définit également par la place dans la structure de consommation.

bury College cette après-midi). Bizarrement, il a fallu presque deux semaines pour qu’émerge une discussion à ce sujet. C’était donc à déjeuner, avec une enseignante française qui connaît bien les Etats-Unis et nous disait que ce système est vicié car les étudiants paient si cher – 50 000 dollars par an dans beaucoup d’universités – qu’ils ne peuvent échouer. Les professeurs sont donc obligés de bien les noter quoi qu’ils produisent. S’en est suivie une discussion que l’on pourrait qualifier d’économie comportementale de comptoir (ou de cantine en l’occurrence) pour déterminer si payer plus cher incitait les étudiants à moins travailler car ils avaient le sentiment d’acheter leur diplôme, ou au contraire à travailler sans compter pour rentabiliser au mieux leur investissement.

bury College cette après-midi). Bizarrement, il a fallu presque deux semaines pour qu’émerge une discussion à ce sujet. C’était donc à déjeuner, avec une enseignante française qui connaît bien les Etats-Unis et nous disait que ce système est vicié car les étudiants paient si cher – 50 000 dollars par an dans beaucoup d’universités – qu’ils ne peuvent échouer. Les professeurs sont donc obligés de bien les noter quoi qu’ils produisent. S’en est suivie une discussion que l’on pourrait qualifier d’économie comportementale de comptoir (ou de cantine en l’occurrence) pour déterminer si payer plus cher incitait les étudiants à moins travailler car ils avaient le sentiment d’acheter leur diplôme, ou au contraire à travailler sans compter pour rentabiliser au mieux leur investissement.